Baureihe 01

Die erste Schnellzuglokomotive der DRG, die nach dem Einheitsbauprogramm entstand. Lieferanten waren zunächst die Firmen AEG und Borsig.Als die neue BR 01 in Dienst gestellt wurde, erhielten die Lokomotiven noch die Preußische Lackierung. Ab der Betriebsnummer 01 102 wurden größere Laufräder mit einem Durchmesser von 1000 mm eingebaut. Durch eine Verstärkung der Bremsen konnte die Höchstgeschwindigkeit von 120 auf 130 km/h erhöht werden. Insgesamt stellt die DRG 231 Loks in Dienst. Erstes Baujahr 1925. Höchstgeschwindigkeit 130 km/h. Leistung 2240 PSi.

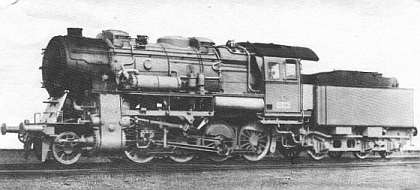

| Das Foto

zeigt die BR 01 118 bei ihrem Besuch am 27.05.2006

in Staßfurt. Die Lok wurde 1934 von Krupp in Essen für einen Preis von 208.597,00 Reichsmark gebaut. Seit ihrer Indienststellung 1934 war die Lok ununterbrochen im Einsatz. Zunächst bei der DRG, nach 1945 bei der DR Ost. Bis zum Kauf durch den jetzigen Besitzer, der historischen Eisenbahn Frankfurt e.V. legte die Lok laut Betriebsbuch über 3.5 Mio. km zurück. Heute ist sie auch auf Sonderfahrten in Frankreich, der Schweiz, Holland und Luxemburg anzutreffen. |

| Das oben

abgebildete Modell der BR 01 118 stammt noch aus der Produktion der

Berliner TT Bahnen (BTTB). Die

Firma Tillig bietet die Lok unter der Best.-Nr. 02120 weiterhin an. |

|

Im Jahre

2005 stellte die Firma Tillig die 01 053 in der

Ursprungsausführung vor. Artikel-Nr 02125 |